小惑星探査機「はやぶさ」のおさらい2

前回は7年間に渡る「はやぶさ」の軌跡について書きましたので、今回は「はやぶさ」と「イトカワ」の名前の由来、そして「はやぶさ」につぎ込まれた技術について書きたいと思います。

「はやぶさ」…その名前の由来について

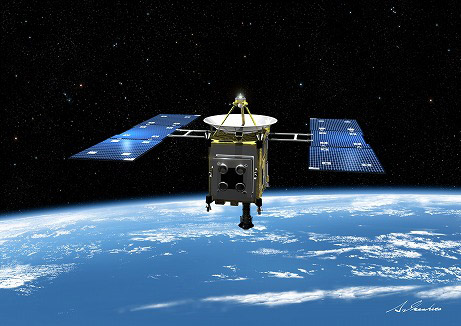

©JAXA

「はやぶさ」は愛称、正式名称は工学実験探査機

小惑星探査機の「はやぶさ」は、打ち上げ後に命名された愛称で、開発時はMUSES-Cと呼ばれていました。MUSES-Cについて、JAXAのホームページで調べてみると次のように書かれています。

「ミューゼス(MUSES)」とは、“Mu Space Engineering Spacecraft”(ミュー・ロケットで打ち上げる工学実験探査機)の略で、MUSES-Cの「C」は、「3番目」という意味です。

「ミューゼス」というと、なんとなくギリシャ神話に出てくるような名前ですが、機能や打ち上げ方式から命名されていたというのは意外だと思っていたら…やはり文芸と学問も神 ”Muses(ミューズ)”にもかけているとのことでした。^^)

「はやぶさ」命名の由来

「はやぶさ」のプロジェクト・リーダーである川口淳一郎氏が「はやぶさ」命名の由来を次のように述べられています。

MUSES-C探査機の資料採取が1秒ほどの間に着地と離陸(Touch and Go)を行って実施されるものだったので、その獲物を捕獲する様子から、「はやぶさ」とあてた案でした。

協議の中で、的川先生が、「最近の科学衛星は、”はるか”とか、おとなしい感じの名前や3文字の名前が多いので、濁点も入った勇壮な”はやぶさ”もいいね」とおっしゃっていただき、「はやぶさ」に決まったというのが経緯です。

<小型探査機「はやぶさ」の軌跡>から抜粋

命名案は「はやぶさ」以外にも、前述の的川先生(的川泰宣氏:現JAXA名誉教授・技術参与)が推されていた「アトム(ATOM=Asteroid Take-Out Missionの頭文字)」というものがあり、当初は「はやぶさ」をしのぐ状況だったそうです。

その状況のなか、相手側?の案に賛同されたということに、私は深く感銘を受けました。

適切なものがあれば、こだわりを捨ててそれを選択する…宇宙科学者は懐が深いですね。このような人・環境があったからこそ柔軟な発想が生まれ、長期に渡る「はやぶさ」プロジェクトを全員が熱意を持って成し遂げられたんだと思います。

意地やこだわりで凝り固まっている身には教えられることろ大です。

はやぶさがイトカワをめざしたわけ

©JAXA

はやぶさは「イトカワ」と命名された小惑星のサンプルを地球に持ち帰ってくれたのですが、なぜイトカワのサンプルを持ってくることになったのでしょうか?

小惑星のサンプルを持ち帰る意義

地球以外の天体からサンプルを持ち帰ることを「サンプルリターン」と呼び、太陽系の歴史を知るための手段として、とても有効だと考えられています。

ただ、意外だと思うかもしれませんが、これまで人類が地球以外の天体からサンプルを持ってくることができたのは月だけなんです。

月や地球以外の天体として、小惑星がターゲットにされたのは、以下のような理由からだそうです。

- 地球や月、火星と言った大きな天体は、風化や地殻変動に加え、重力が大きいために内部も熱変成によって変化してしまい、太陽系ができたときの状態をうまく保てていない。

- 小惑星は重力が小さいため重力による熱変成を受けにくく、太陽系ができたときの状態を比較的保てていると考えられている。

- 重力が小さいため探査機が離陸する際に使用するエネルギーが小さくて済み、「はやぶさ」のように長距離を移動する場合に有利。

- イトカワを含め、サンプルリターンの候補に挙がった小惑星は、地球の近くまでやってくるためミッションを遂行しやすい。

小惑星1998SF36(イトカワ)に決まるまで

小惑星の候補として、イトカワが挙がるまでに下記のような変遷がありました。

- 小惑星アンテロス(1986年)

※1990年代の実現を想定したサンプルリターン構想がまとまる - 小惑星ネーレウス(1995年)

※2002年1月の打ち上げを想定した「はやぶさ」計画誕生 - 小惑星 1988ML(1998年)

※探査機を目標の軽さにできないため、ネーレウスのバックアップだった1988MLに変更 - 小惑星1998SF36(2000年)

※「はやぶさ」に使用する予定であったM-Vロケットによる「ASTOR-E」衛星の打ち上げが失敗(2000年2月)。M-Vロケットの見直し対策が必要になったため、1988MLを対象として予定していた2002年7月の打ち上げが困難となる。

しかし、ターゲットを1998SF36(のちのイトカワ)に変更することによって、2002年内での打ち上げが可能と判断しこれに決定。

ちなみに、1998SF36(イトカワ)はケイ素が主体である通称Sタイプの小惑星です。

Sタイプの小惑星は地球に隕石としてたくさん落下しているのですが、その隕石が反射する光の成分と、隕石の発祥元と思われる小惑星から届く光の成分が一致しないという謎が続いていたので、それを解明するためのデータもしっかり収集されました。

また、当初狙っていた1988MLは、炭素が主体の惑星だったのでひょっとすると、生命の起源について何らかの発見があったかも知れませんね。

だからかどうかは分かりませんが、「はやぶさ2」の対象は炭素が主体のC型小惑星(1999 JU3)になっています。

「イトカワ」命名の由来

1998SF36は1998年にマサチューセッツ工科大学 リンカーン研究所・地球接近小惑星研究プロジェクト(LINEAR)が発見した小惑星です。

小惑星の命名申請権はその発見者にあるのですが、宇宙科学研究所が「はやぶさ」の探査対象の1998SF36に、日本のロケット開発の父である糸川英夫博士の名前をつけてもらうよう、LINEARを通じて国際天文学連合に提案していたものが承認され「イトカワ」となりました。

「はやぶさ」を支えた超技術

潤沢とはかけ離れた予算の中で「はやぶさ」は極限まで軽量化され、かつ長期に渡るの運用が必要だったため、飛行方法を含め細部にいたる工夫や仕組みが採用されています。

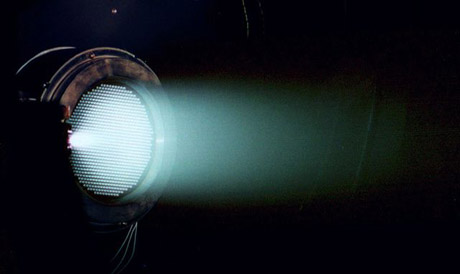

イオンエンジン:超・省エネ高効率エンジン

©JAXA

推進剤(「はやぶさ」ではキセノン)にマイクロ波を当て、プラスのイオンとマイナスの電子にしたのち(イオン源)、電界を与えてプラスイオンだけを加速させ、イオンビームとして噴射するロケットエンジンの一種。

イオンビームを放出し続けることによって探査機がマイナスに帯電すると、噴射したイオンビームが探査機に戻ってきてしまうので、中和器からマイナスの電子も放出することでマイナス帯電を防止している。

イオン源と中和器を組み合わせた推進器(スラスター)を「はやぶさ」は、予備1基を含めて4基搭載していた。

リアクションホイール:超・高度姿勢制御

その中に入っている円盤(ホイール)を回転させると、探査機は反作用によって逆方向に回転するという原理を利用した姿勢制御装置。重心周りの回転運動になるため、軌道に影響しないというメリットがある。

「はやぶさ」は日本の深宇宙探査機としてはじめて、リアクションホイールによる「3軸制御」を採用した。

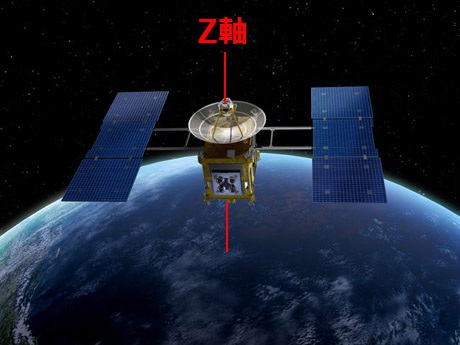

H型のソーラーパネル配置:超・論理的構造

©JAXA

ソーラーパネルをH型に配置すると慣性モーメントによって、コマのように探査機(Z軸)を中心にして回りやすくなる。

万が一、動力による姿勢制御ができない状態になっても、時間がたてば自然に回転を一定方向に収束することができるので太陽光を受け止めやすくなる。

ターゲットマーカー:超・ハイテクお手玉

©JAXA

探査機が星に着陸するのに必要な情報である「星に対する横方向の速度」を測定するための目印。着陸の前にターゲットマーカーを落としておき、探査機の降下時にフラッシュ・ビームを当て、それを画像センサーで時間差を持って捉えることによって、横方向の速度を知ることができる。

ポリイミド樹脂のビーズをつめたお手玉のようなもので、星へ落としたときに跳ねたり、転がったりしないように工夫されていた。

サンプラー:超・汎用採取器

©JAXA

小惑星の表面の種類(岩、砂利、粉)にかかわらず、一定量以上のサンプルを採取できるよう考案された採取器。プロジェクタイルと呼ばれる弾丸を小惑星に向けて発射し、その表面を砕くなどして浮き上がってきた「モノ」を集める仕組み。

セーフ・ホールド・モード:超・安定待機姿勢

緊急時に「はやぶさ」がとる安全体制で、ソーラーパネルを太陽に向けて電力を確保しながら回転することによって姿勢の安定を保つモード。

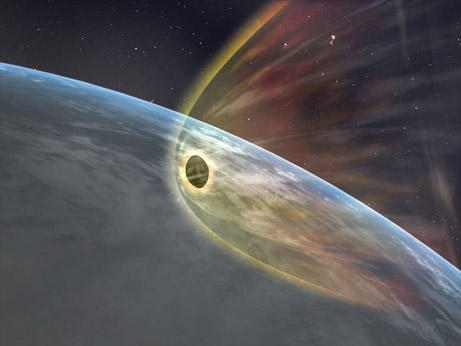

再突入カプセル:超・耐熱カプセル

©JAXA

秒速12kmという超高速で大気に突入する「はやぶさ」のカプセルは、1万~2万℃の高温にさらされる(※1)。熱によってサンプルが変質しないよう、自身が解けることによって熱を外に逃がす特殊な2層の断熱材で覆い、断熱材の裏側(カプセル部分)を80℃に抑える構造になっていた。

スイングバイ:超・おまかせ軌道変更法

大きな質量を持つ星の重力を使って、衛星や探査機などの軌道と速度を変更する技術。星自体も公転(移動)しているので、その速度がベクトル的に加算/減算される。「はやぶさ」の場合、地球スイングバイによって速度を約2倍に加速させた。

※1ちなみに

カプセルが大気に突入するとなぜ高温になるか知ってましたか?私もそうでしたが、きっと多くのかたが大気との間で生じる「摩擦熱」だと思っていたのではないでしょうか?

もちろん摩擦熱も関係していますが、それよりも影響力が強いのが「断熱圧縮」だそうです。

熱の出入りを絶った状態で空気を圧縮すると気温が上昇し、空気を膨張させると気温が下がる…ということを学校で習ったと思います。

カプセルが超高速で大気中を飛行すると、カプセル前面の空気は横に逃げる間もなく急激に圧縮されるので、前述のような高温になるということだそうです。

「はやぶさ」ミッションで感じたこと

イトカワ着陸後に発生した大量の燃料漏れにより、ガスジェットが不能になった時点でカプセルの地球帰還を優先した場合、「はやぶさ」の太陽系空間への脱出は不可能になっていました。

そんな状況を察知したのか、「はやぶさ」は一時、行方不明になってしまいます。その後、プロジェクト・スタッフの懸命の捜索によって、奇跡的に「はやぶさ」を発見(通信を回復)することができたのですが、そのときの運用が以下のように書かれています。

「はやぶさ」からの電波が発信されていても、それを見逃してしまうと、通信の復旧はできなくなる。毎日毎日、返事の来ない交信・運用を根気よく続けた・・・。

小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡から抜粋

実際には46日後に通信が回復するのですが、一年がかりの運用を想定していたとのことなので、長期の宇宙ミッションのすごさ、そしてスタッフの情熱と精神力にはつくづく感服いたしました。

◆この記事は以下の文献・サイトを参考にさせていただきました。◆

小惑星探査機はやぶさの大冒険 山根一眞著 マガジンハウス刊

小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡 的川泰宣著 PHP刊

小惑星探査機「はやぶさ」の超技術 川口淳一郎監修 BLUE BACKS刊

はやぶさ、地球へ!~帰還カウントダウン~

ご一読、ありがとうございました。

スポンサーリンク

Your Message