小惑星探査機「はやぶさ」のおさらい1

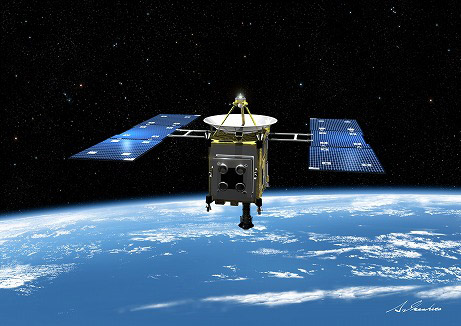

©JAXA/池下章裕

今年(2014年)の11月30日に「はやぶさ2」(Hayabusa2)の打ち上げが予定されていることは皆さんご存知だと思います。先日10月7日に次世代気象衛星「ひまわり8号」が打ち上げられたとき以上に盛り上がるのは必至でしょう。

そこで今回は「はやぶさ2」を応援する意味も込めて、初代「はやぶさ」(MUSES-C)について、おさらいをしておきたいと思います。

なお、この記事は「はやぶさ」を含め、宇宙機に関する知識が初級者レベルの私が書いていますので、「はやぶさ」フリークのかたから見れば突っ込みどころ満載だと思いますがその点は宜しくご了承ください。また、解釈を間違った記載等がありましたらご連絡いただけるとありがたいです。

「はやぶさ」7年間の軌跡

小惑星探査機「はやぶさ」の打ち上げから地球帰還までを記載します。

2003年「はやぶさ」打ち上げの年

2003.05.09 内之浦宇宙空間観測所からM-V-5ロケットで打ち上げ成功。愛称が「はやぶさ」と発表される。

2003.08.06 目的の小惑星が「イトカワ」と命名され、後日、「はやぶさ」と共に世界史に名前が刻まれることになる。

1年目(2004年)イトカワに向けて

打ち上げから約一年間イオンエンジンによって、徐々に加速しながら速度エネルギーを貯め込む。

2004.05.19 地球スウィングバイによって約2倍の速度を得ると共にイトカワに向けて軌道を修正。

©JAXA/池下章裕

2年目(2005年)イトカワ着陸の年

2005.07.29 イトカワの撮影に成功。これまでNASAの探査機から得られていた他の小惑星とはまったく異なる表面状態であることが判明。

©JAXA

2005.09.12 イトカワの上空20km地点(ゲートポジション)に到着。

2005.09.30 イトカワの上空約7km地点(ホームポジション)に到着。

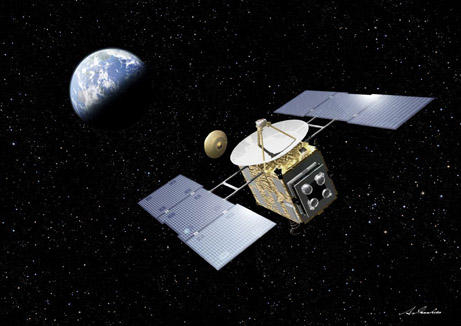

©JAXA/池下章裕

- 1回目のタッチダウン

2005.11.20 3度のリハーサルを経て、1回目のタッチダウンでターゲットマーカーを放出。そしてこの直後、「はやぶさ」の状況がつかめなくなる。もしイトカワに着陸したままだと、地表の熱(100℃以上)によって「はやぶさ」の機器が故障するおそれがあるため、川口プロマネの判断により、ガスジェットを噴かしてイトカワから一旦離脱。しかし、ガスジェットが強すぎて100km地点まで移動してしまう。

2005.11.22「はやぶさ」との交信を通常モードに戻したのち、記録データを検証した結果、「はやぶさ」は約30分間イトカワ表面に横たわっていたことが判明、翌朝の新聞で「世界初の着地。しかしサンプルがとれず」と報じられる。

2005.11.25 「はやぶさ」をスタート地点まで戻したのち、22時ごろ高度1kmあたりから2回目のタッチダウンを開始。

- 2回目のタッチダウン&サンプル採取成功?!

2005.11.26 6時ごろ垂直降下開始位置に着く。そして、自律運行モードに切り替わった「はやぶさ」に対し6時25分に降下指令を送信。イトカワ表面の「ミューゼスの海」と名付けられた地に向け降下を開始する。

6:55 高度35m、近距離レーザ高度計(LRF)を始動

7:00 高度14m、ホバリングしながら「イトカワ」の地形にならうモードに移行

7:04 LRFが近距離測定モードから、サンプラー制御モードへ切り替わる

7:35 LRFからサンプル採取の信号が発信されたことを示す”WCT”の文字が管制室のモニターに表示される。“サンプル採集成功?!“

©JAXA

着陸しミッション成功後、「はやぶさ」は数km上空まで離陸したが、11時ごろガスジェットのシステムにトラブルが発生し「セーフ・ホールド・モード」に切り替わる。

2005.11.29 この日までに「セーフ・ホールド・モード」を解除し通常の運行モードへ移行完了。

- 「はやぶさ」が行方不明になる

2005.12.08 大量の燃料漏れにともなうガス噴出が原因で「はやぶさ」の姿勢が異常になり、ソーラーパネルが太陽の方向から外れ発電できなくなる。電源が確保できなくなった「はやぶさ」は全機能を停止し、地球との通信が不能となる(「はやぶさ」行方不明に)。

2005.12.14 2007年6月の「はやぶさ」帰還を断念し、3年遅らせることを決定。それと共に通常の運用モードから救出モードに転換し、「はやぶさ」探しに全力をあげる。

3年目(2006年)「はやぶさ」を探せ

2006.01.23 46日ぶりに「はやぶさ」から微弱信号を受信。

2006.01.26 地球との通信が回復する。

2006.02~ イオンエンジンの作動ガスであるキセノンを噴射させることによる姿勢制御が始まる。

2006.03.06 「はやぶさ」の軌道を正確に推定できるようになる。また、夏ごろからリチウムイオン充電池の充電が時間を掛けて再開される。

4年目(2007年)地球帰還に向けて

2007.01.18 イトカワのサンプルが入っている採取容器を「帰還カプセル」に移し替え完了。

2007.04.25 イオンエンジンDの1基のみで地球帰還にむけた巡航運転を再開。その後、イオンエンジンをDからCに切り替えると共に1基のみ生きているリアクションホイールを駆使して加速。

2007.10.18 地球帰還に向けた「第1期軌道変換」を完了。イオンエンジンとリアクションホイールの運転を止め、慣性飛行にて太陽軌道を回り始める。

5年目(2008年)サンプルの受け入れ施設完成

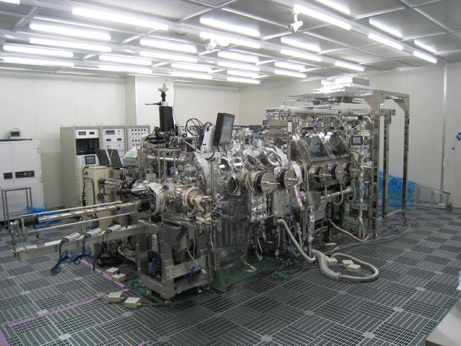

2008.03 相模原市の宇宙科学研究所の敷地内にイトカワのサンプルを受け入れるための「キュレーション施設」が完成。

©JAXA

2008.05末 地球から最遠地点(地球から太陽までの2.5倍:約3億8000万kmの地点)を通過

6年目(2009年)最大の危機を克服

2009.02.04 11時35分にイオンエンジンDとリアクションホイールを再起動させ、「第2期軌道変換」を目指し動力飛行を開始。

2009.11.04 イオンエンジンDが中和器の劣化による電圧上昇で自動停止。

2009.11.19 イオンエンジンAの中和器とイオンエンジンBの加速器を利用するクロス運転によって推進力を確保。動力飛行が可能になる。

7年目(2010年)地球帰還の年

2010.03.27 地球帰還に向けた「第2期軌道変換」を完了し、イオンエンジンの連続運転を終了。

2010.04.16 「はやぶさ」搭載カプセルの地球着陸想定地を管轄するオーストラリア政府から着陸許可を得る。

2010.06.15 最後の軌道修正を終え、「はやぶさ」の降下先がオーストラリアのウーメラ砂漠に確定。

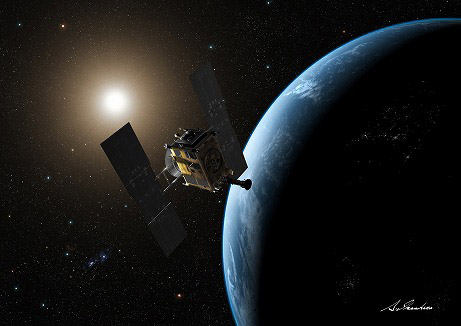

©JAXA/池下章裕

- 「はやぶさ」地球に帰還!

2010.06.13 60億km、7年間あまりの旅を終えて「はやぶさ」がオーストラリアのウーメラ砂漠に帰還。

©JAXA

19:51 カプセルを切り離したのち、「はやぶさ」本体は大気圏の突入して消滅…涙)

22:59 現地のカプセル探査チームが地上から大気圏再突入によるカプセルの発光を確認

23:00 カプセルからのビーコンを4局すべてで受信

23:56 ヘリコプターによる捜索の結果、目視でカプセルを確認

2010.06.14 カプセルを回収。

2010.07.05 カプセル内のサンプルコンテナに微粒子が確認される。

- 採取サンプルがイトカワ由来のものであることが判明!

2010.11.16 サンプルコンテナ内の微粒子がイトカワ由来のものであることが判明する。

「はやぶさ」ミッションすべて完遂するも心残りが

「はやぶさ」が私たちに託したサンプルコンテナ内の微粒子がイトカワ由来のものであることが判明したことで、「はやぶさ」ミッションはすべて成し遂げたことになります。ただ、当初の計画によると、カプセルを切り離したのち「はやぶさ」本体はガスジェットを噴かして再び太陽系空間へ脱出させることになっていました。

イトカワ着陸後に発生した大量の燃料漏れにより、ガスジェットが不能になった時点でカプセルの地球帰還を優先した場合、「はやぶさ」の太陽系空間への脱出は不可能になっていました。「はやぶさ」の地球帰還=「はやぶさ」本体の最期となるのです。

そのような状況のなか、我が子のように見守ってきた「はやぶさ」を粛々と地球帰還に向けて運用するプロジェクト・スタッフの気持ちを代弁するような一文がプロジェクト・マネージャーの川口淳一郎氏によって発表されていました。以下にそのアドレスを記載し、今回の記事を終えます。お疲れさま、よく頑張ったね「はやぶさ」。

はやぶさ、地球へ!~帰還カウントダウン~:関係者からのメッセージ

お知らせ

「はやぶさ」や「イトカワ」の名前の由来、そして「はやぶさ」に注がれた最先端技術については、”小惑星探査機「はやぶさ」のおさらい2”で紹介させていただく予定です。

◆この記事は以下の文献・サイトを参考にさせていただきました。◆

小惑星探査機はやぶさの大冒険 山根一眞著 マガジンハウス刊

小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡 的川泰宣著 PHP刊

小惑星探査機「はやぶさ」の超技術 川口淳一郎監修 BLUE BACKS刊

はやぶさ、地球へ!~帰還カウントダウン~

ご一読、ありがとうございました。

スポンサーリンク

Your Message